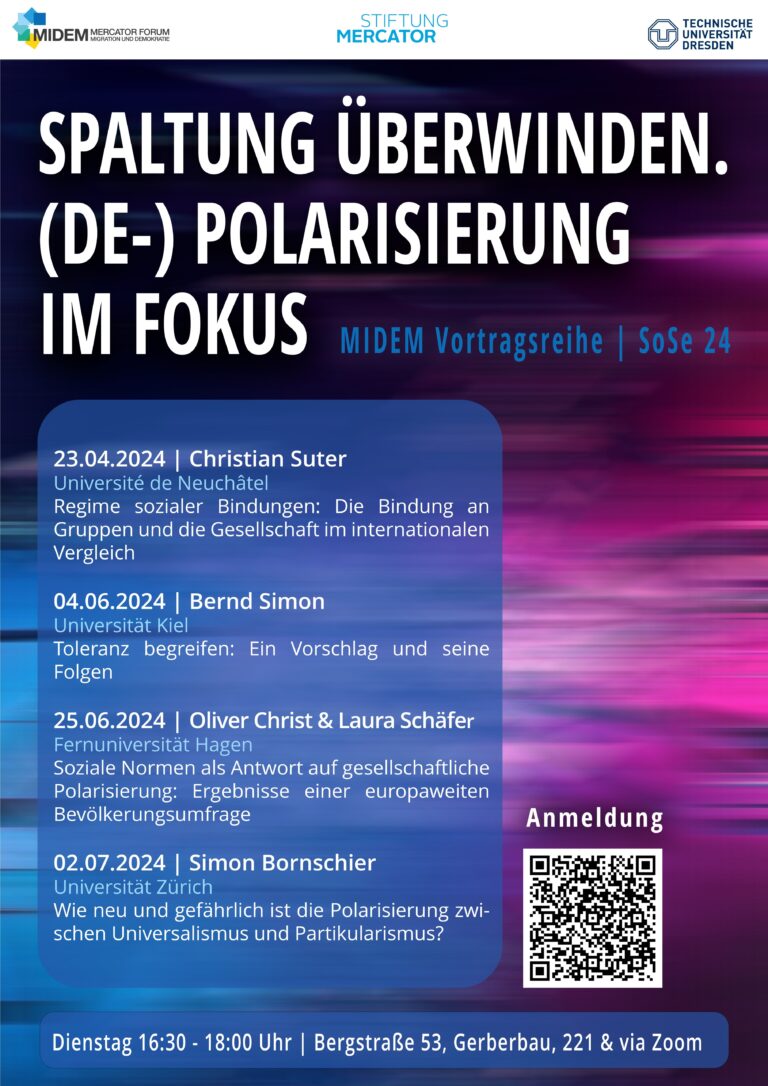

Die Spaltung in vielen Gesellschaften nimmt zu. Immer mehr Menschen lehnen jene ab, die anders denken als sie selbst – ein Phänomen, das Daten belegen und das viele von uns mit großer Sorge betrachten. Doch was hilft dagegen? Wie lassen sich die wachsenden Gräben in demokratischen Gesellschaften überbrücken? Im vergangenen Semester hat MIDEM ergründet, warum es zu Spaltungstendenzen kommt und welche Auswirkungen diese auf Demokratien haben. Im Sommersemester richten wir den Blick nach vorne: Wie können gesellschaftliche Gräben überwunden werden? Dafür lädt MIDEM herzlich zur Lecture Series „Spaltung überwinden. (De-)Polarisierung im Fokus“ ein.

Die Vortragsreihe wird von renommierten Gastreferentinnen und -referenten bestritten, die aus psychologischer, politikwissenschaftlicher und soziologischer Perspektive Ideen und Lösungsansätze zur Überwindung von Polarisierung erkunden.